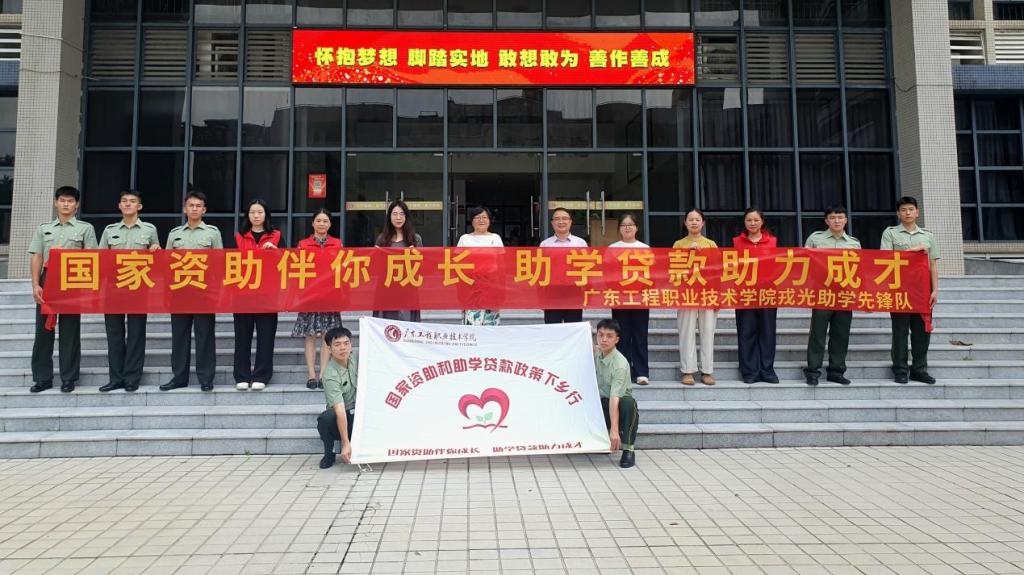

为全面贯彻落实党的二十大“完善覆盖全学段学生资助体系”的部署要求,推动国家学生资助及退役军人上学资助政策精准落地乡村,广东工程职业技术学院组建了一支以在校退役大学生士兵为主力的“戎光筑梦”退役军人资助政策宣传专项团队。7月10日至16日,在学校学生工作部(招生与就业指导中心)张文婷、艺术设计学院杨容两位老师的带领下,以“退伍不褪色,乡土建新功”的誓言,开赴惠州市惠阳区横沥镇,化身暖心政策“宣传队”和“播种机”,将国家针对贫困家庭学子与退役军人的各项资助关怀,化作一场场浸润心田的“政策及时雨”,精准送达田间地头、农家小院和百姓心坎。

深扎根,聚合力,政策宣讲架起“连心桥”。实践团抵达后,迅速扎根基层,与惠城区横沥镇欧陂村党总支书记曾学胜、建安村党总支部副书记曾远东等乡村骨干,在党群服务中心深入交流。双方聚焦如何线上线下联动发力、精准触达群众需求,共同探讨如何充分利用本地资源,让贫困家庭学生资助政策与退役军人资助政策“飞入寻常百姓家”。座谈凝聚共识,明确了将国家“不让一个孩子因贫失学”的庄严承诺,转化为从学前到高等教育全覆盖资助体系的实际感知路径,合力穿透信息屏障,播撒政策阳光。

冒风雨,解民忧,“政策轻骑兵”入户破难题。连日阴雨,泥泞的乡间小路挡不住队员们为民服务的坚定步伐与火热真情。他们深知政策宣讲的关键在于“最后一米”,坚持每村每户逐户走访,将精心制作的宣传资料亲手送到村民手中。这支由退役士兵组成的“政策轻骑兵”,充分发挥纪律严明、吃苦耐劳的优良作风,运用学校的资助真实案例和数据,在农家院坝、田间地头,耐心细致地为乡亲们解读贫困学子资助申请全流程,详尽解答关于资格条件、补助标准、材料准备等各类疑问。一句句朴实无华、清晰透彻的讲解,让繁复的政策条文在乡村语境中变得通俗易懂、可操作、可落实,真正解开了乡亲们的“心头惑”。

广覆盖,活形式,多维矩阵实现“零距离”渗透。为让政策覆盖更广泛、传递更高效,团队创新推出“立体宣传矩阵”,不仅在村居深入走访,还通过“村委喇叭+资助政策广播站”双播报形式,晚饭后利用村广播循环播放政策摘要,覆盖留守群体;线上村支书微信群转发,将政策解读视频、申请指南推送至村民群,实现“指尖上的政策直达”;在人流密集市集政策咨询台前,团队通过表演、互动问答吸引关注,并现场解答疑问。同时,将政策咨询台摆进了暑期公益夏令营的课堂、研学基地的活动现场,在夏令营课堂上,队员们结合自身经历,生动讲述国家资助政策如何为家庭经济困难学生铺就求学之路,详解退役军人可享有的资助、补助、教育、就业等多维度优待措施。“家里遇到难处,政策就是最坚实的后盾”——团队成员特意分享身边受益同学的真实案例,使冰冷的条文瞬间转化为身边看得见、摸得着的支撑力量,让村民们深切感受到国家关怀就在身边。

寻足迹,悟情怀,政策宣讲润“心田”。团队在惠州市横沥镇东江战役人民革命烈士纪念碑前,以沉浸式“红色思政课”串联历史荣光。在寻访深对越自卫反击战老党员练新文家中,队员精准解读贫困家庭学生资助政策与退役军人资助政策。练新文感慨道:“从前只知当兵光荣,如今才懂国家为我们想得这般周全!”他坦言,今日的助学补助,正是“为人民谋幸福”初心的鲜活传承,更盼这份关怀激励后辈勇担使命。在走访抗日英雄曾湖后人家中,其家属讲述的“惠紫人民抗日游击大队”浴血故事更显厚重。队员们深刻领悟,从烽火硝烟的奋斗誓言,到“不让一个孩子因贫失学”的庄严承诺,资助政策绝不仅是经济帮扶,更是红色精神的当代赓续,是国家用制度保障托举千家万户希望的生动实践。

“戎光筑梦”宣讲团以“退役不褪色”的担当,用脚步丈量责任,用专业传递温暖,用创新破解难题,将国家资助政策转化为可触可感的民生温度。这支青春队伍以实际行动证明,每一项政策的背后,都是国家对民生福祉的深切关怀;每一次宣讲的落地,都是新时代青年对"强国有我"的生动诠释。在乡村振兴的征程中,"戎光筑梦"团队将以独特的军旅印记,持续书写资助政策下乡的崭新篇章,为乡村振兴注入民生保障坚实力量。

(图\文:杨容\张文婷 校稿:原慧琴 审核:吴华长)